16/01/2020

Salomé's laugh?

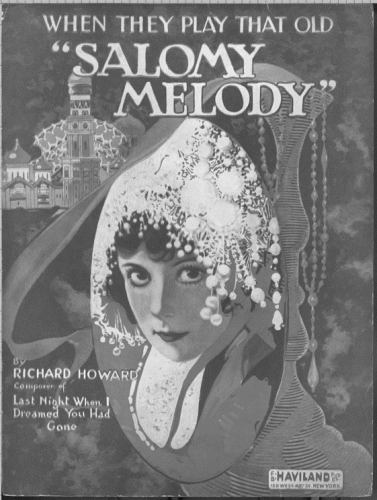

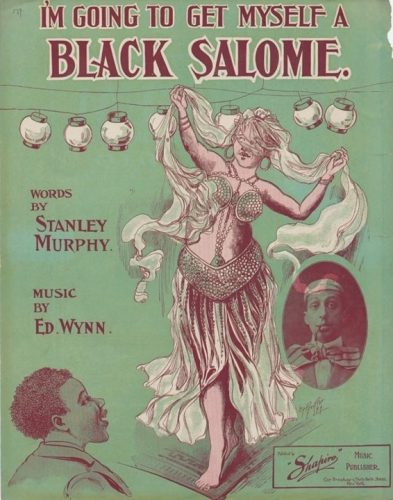

C’est essentiellement après l’immense succès de la première de l’opéra de Richard Strauss à New York en 1907 que Salomé devint une facette incontournable du music-hall américain[1]. Importé via l’opéra, le mythe fut repris par toutes les formes de culture populaire de l’époque, et on retrouva Salomé non seulement dansant sur scène mais aussi devenue chanson populaire, roman à l’eau de rose voire western cinématographique muet. Tant et si bien que l’on en vint à nommer « Salomania » cette fascination pour une Salomé faite produit de consommation autant qu’icône médiatique[2]. Et c’est tout d’abord de cette omniprésence, de la tension également entre « high » et « low » cultures, que l’Amérique en vint à rire, elle aussi, de Salomé.

Selon le musicologue Larry Hamberlin qui propose, dans un fascinant article de 2006 de nombreuses reproductions des partitions musicale de cette époque[3], Salomé offre à la jeune Amérique une manière de mettre en scène avec légèreté de lourdes questions d’identités raciales autant que religieuses. La façon dont Salomé est interprétée avec humour et ironie révèlerait avant tout le rejet du motif religieux initialement présent dans le mythe. Et ce refus serait une caractéristique essentielle du fonctionnement de la société américaine. Pour l’historienne Judith R. Walkowitz qui s’est intéressée davantage au Londres de la même époque, le corps de la danseuse Maud Allan, souvent reproduit dans les média des années 1908-1918, aurait été une manière d’intégrer et de mettre en scène l’hybridité de l’empire britannique[4]. Il s’agirait également, selon Davinia Caddy[5], d’une manière pour les femmes, soudain devenues spectatrices de strip-tease socialement acceptables, d’acquérir un nouveau pouvoir, puisqu’à Londres il était de bon ton de participer à des soirées consacrées à l’imitation de Maud Allan. Et le fait qu’une pièce de l’époque se soit intitulée « Salomé and the Suffragettes » montre la dimension politique alors conférée à la figure de la danseuse.

Entre ces pôles anglo-saxons qui proposent une lecture essentiellement postcoloniale de l’évolution et de l’adaptation du mythe de Salomé, il est heureux d’interférer la critique ironique d’un Jean Lorrain chroniqueur. Ce dernier fut un fervent admirateur de la décadente figure, si bien que l’on la retrouve présente en sa plus fatale facette dans ses écrits, avec l’aura et le ténébreux éclat qu’elle avait chez Gustave Moreau comme chez Huysmans. Or, au lendemain de la première de la Salomé de Loie Fuller, le 19 mars 1895, Lorrain qui avait auparavant, tout comme Stéphane Mallarmé, loué les jeux de voile et les fantasmagories lumineuses de la célèbre danseuse, revenait, rieur, sur son admiration en remarquant : « La malheureuse acrobate n’est ni un mime ni une danseuse … ». Parfaite chorégraphe des évocations, il semble en effet si l’on s’arrête sur ces images de jeux de tête que la Fuller n’ait pas su incarner Salomé, qu’elle se soit heurté à la corporalité du mythe. Selon Lorrain, ce serait l’influence anglo-saxonne d’un mythe repris théâtralement qui en serait venue à corrompre la danse de Fuller. Aussi la décrit-il : « lumineuse sans grâce, avec des gestes de boxeur anglais et le physique de M. Oscar Wilde, c’est une Salomé pour yankees ivres[6]. » Les pantomimes de Fuller révèlent un jeu de visage qui correspond parfaitement aux débuts du cinéma muet. Le ridicule vient peut-être de l’obsession de Fuller, jouant les Salomé, pour sa propre tête, alors que l’on imagine combien la présence factice du chef de Jean-Baptiste dans toute mise en scène du mythe pouvait provoquer le rire. Ironiquement, il s’agirait d’ailleurs ici de la théâtralisation d’un entêtement. Surtout, il y a dans ce spectacle de Fuller cet automatisme obstiné dont Bergson a souligné la fonction comique : « Nous avons montré que le personnage comique pèche par obstination d’esprit ou de caractère, par distraction, par automatisme[7]. » Mais il n’est pas innocent que Lorrain souligne l’origine « yankee » de Fuller dès lors que cette dernière tente d’interpréter le mythe de Salomé si cher aux décadents français.

Si l’on revient de manière plus générale sur la chronologie et les productions autour de Salomé, l’omniprésence de la figure de la danseuse au tournant du siècle explique qu’elle en devint sans doute lassante et ridicule et, dès 1912, on trouve mention d’une ironique « ligue antisalomique » qui, indirectement, célébrait en modern-style ce mythe qu’elle voulait moquer. D’ailleurs, c’est à la même époque, avec les poèmes légers d’Apollinaire, que disparait quasiment Salomé dont il n’y aura plus grande mention après la première guerre mondiale.

Figure essentiellement fin de siècle en France et présente avant tout en peinture et littérature, elle a peu à peu acquis une dimension spectaculaire, chorégraphique et musicale et c’est sous cette forme plus physique et moins ténébreuse qu’elle devint à la mode au Royaume Uni ainsi qu’aux Etats-Unis au cours du vingtième siècle.

En 1943, dans la comédie musicale Dubary was a Lady -, Virginia O’Brien célébra ainsi Salomé en « Grandma of them all », marquant non plus son caractère fatal mais bien sa pugnace féminité, et c’est cette force de femme de tête, non nécessairement inscrit dans le mythe où la danseuse n’est parfois qu’une naïve enfant, que l’on retrouve dans toutes les Salomé des Westerns, jusqu’aux années cinquante – tel cet irregardable Salomé where she danced de 1945.

Le rire que l’on peut aujourd’hui porter sur ce qui nous semble un bien curieux mélange de style n’avait bien entendu à l’origine pas lieu d’être : parce que c’est une Salomé éminemment corporelle qui a été intégrée à la culture américaine, elle est devenue une des figures fantasmatiques du mythe de la conquête de l’Ouest.

Et sur cette ultime affiche, bien loin de l’atelier où posait le modèle de Regnault, entre le péril de quelque mystérieux orient dans le coin droite de l’image, et celui du cowboy à colt dans le coin gauche, la femme fatale, au premier plan, rêveuse et le regard dans le vide, ne danse ni même ne sourit.

[1]. Rappelons que la pièce d’Oscar Wilde date de 1892, et l’opéra que Richard Strauss, qui s’en inspire, de 1905.

[2]. Nancy L. Pressly, “Salome, la belle dame sans merci” (San Antonio Museum of Art, May1-June 26, 1983), San Antonio Museum Association, 1983.

[3]. Larry Hamberlin, “Visions of Salome: The Femme Fatale in American Popular Songs before 1920”, Journal of the American Musicological Society, Vol. 59, No. 3 (Fall 2006), pp. 631-696

[4]. Judith R. Walkowitz, « The ‘’Vision of Salome’’: Cosmopolitanism and Erotic Dancing in Central London. 1908-1918 », The American Historical Review, Vol. 108, No. 2 (apr. 2003), pp. 337-376, p. 355.

[5]. Davinia Caddy, “Variations on the Dance of the Seven Veils”, Cambridge Opera Journal, 17, 1, 2005, pp. 37–58.

[6]. « The unfortunate acrobat is neither a mime nor a dancer: heavy, awkward, sweating and with her makeup gone after ten minutes of little exercises, she plies her veils and her heap of material like a washerwoman running amok with her paddle. [. . .] With the gestures of an English boxer and the physique of Mr Oscar Wilde, this is a Salome for Yankee drunkards » (Jean Lorrain, cité par Davinia Caddy, “Variation on the Dance of the Seven Veils”, Cambridge Opera Journal, 17, 1, 37–58 (2005), p. 42 , citant la traduction de Richard Bizot in ‘The Turn-of-the-Century Salome Era: High- and Pop-Culture Variations on the Dance of the Seven Veils’, Choreography and Dance, 2 (1992), p.73. Cité également in Guy Ducrey, Corps et graphies : poétique de la danse et de la danseuse (1996), Honoré Champion, p. 526.

[7]. Henri Bergson, Le rire : Essai sur la signification du comique, Paris, PUF, 1978 (1899), p. 141.

06:30 Publié dans | Lien permanent